查看更多

明星产品

明星产品

干货推荐

干货推荐

关注我们

关注我们

扫码关注我们

了解更多信息

传统酶连法:

1.“切割”:首先,利用特定的限制性内切酶(如EcoRI、BamHI)在载体DNA和待插入的目的片段两端进行切割。这些酶能识别特定的DNA序列(如GAATTC),并在其上或附近切断DNA链,产生特定的末端(粘性末端或平末端)。

2.“匹配”:理想情况下,载体和目的片段被切割后,其产生的末端必须严格互补(如同匹配的钥匙与锁),这样才能通过碱基配对进行有效粘合。

3.“连接”:最后,在T4 DNA连接酶的作用下,载体和目的片段末端之间形成稳定的磷酸二酯键,完成重组分子的组装。

然而,这一经典方法存在明显局限:

必须找到载体和目的片段上同时存在且兼容的限制酶切位点。繁琐的位点筛选、酶切组合优化,甚至改造片段,过程耗时且繁琐。

酶切后,限制性酶切位点本身的序列会永久性地留在最终的重组DNA分子中,这些额外的序列有时会干扰后续实验(如蛋白表达)。

而且操作步骤多(切割、纯化、连接),耗时长,且连接效率受末端匹配度、酶切效率等多因素影响,尤其对于大片段或复杂克隆成功率较低。

无缝克隆是一种新的、快速、简洁的克隆方法,它可以在质粒的任何位点进行一个或多个目标DNA的片断的插入,而不需要任何限制性内切酶和连接酶。突破传统的双酶切再加上连接,只需要一步重组法,即可得到高效率克隆的重组载体。

无缝克隆:

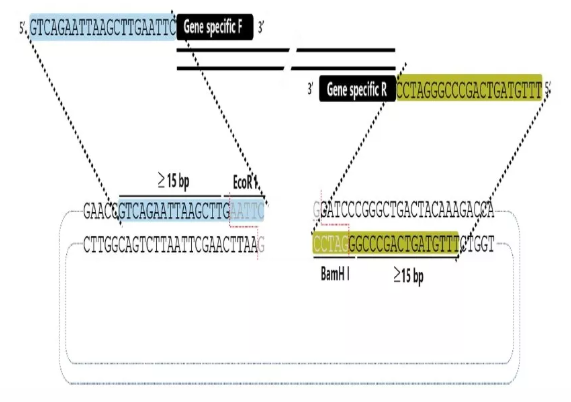

区别于传统PCR产物克隆,唯一的差异在于载体末端和引物末端应具有15-20个同源碱基,由此得到的PCR产物两端便分别带上了15-20个与载体序列同源性的碱基。

图1. 引物设计图示

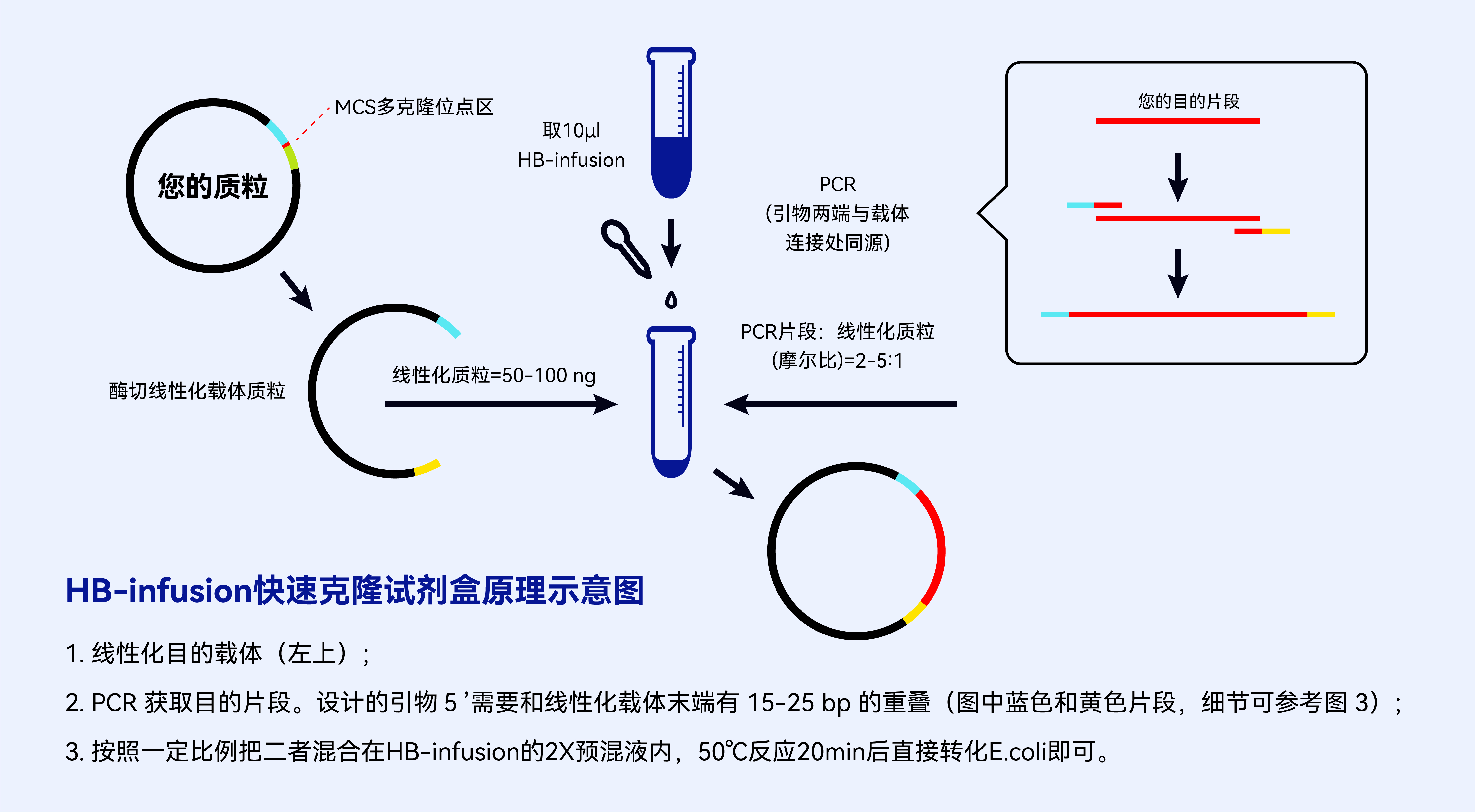

依靠碱基间作用力互补配对成环,无需酶连即可直接用于转化宿主菌,进入宿主菌中的线性质粒(环状)依靠自身酶系将缺口修复。

图2. 原理示意图

传统分子克隆和无缝克隆对比:

查看更多

查看更多

查看更多

联系我们

返回顶部