查看更多

明星产品

明星产品

干货推荐

干货推荐

关注我们

关注我们

扫码关注我们

了解更多信息

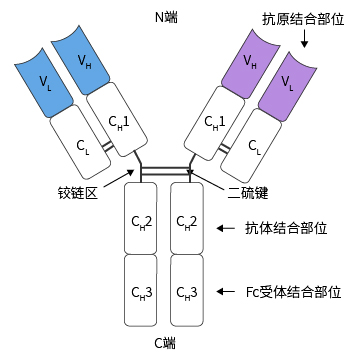

一、抗体的定义和结构

抗体(antibody)是指机体免疫系统在抗原刺激下,由B淋巴细胞分化成的浆细胞所产生的一类免疫球蛋白(immunoglobulins,Ig),能够与相应抗原发生特异性结合反应。早在19世纪80年代,科学家在研究病原菌的过程中就发现了抗体的存在,但直到20世纪60年代,其分子结构才得以明确(见图1)。

图1. 抗体结构

抗体的基本结构呈“Y”型,由两条相同的重链(Heavy chain,H链)和两条相同的轻链(Light chain,L链)通过链间双硫键和非共价键连接而成。

整个抗体分子可分为恒定区(Constant Region,C区)和可变区(Variable region,V区)两部分,C区位于“Y”型结构的底部,决定抗体的类型及其与免疫系统中其他成分协同作用的方式;V区位于“Y”型结构的顶端,负责识别并结合特定抗原,是抗体实现特异性结合的关键区域。

在V区内部,有一小段氨基酸序列变异程度极高,称为高变区(hypervariable region,HVR)或互补决定区(complementarity determining region,CDR)。该区域通常由2~17个氨基酸残基组成,其氨基酸残基的种类、排列和立体构象具有高度多样性,决定了不同抗体在结构上的细微差异,也是特异性结合抗原的关键部位,这一区域又被称为抗原结合片段(antigen-binding fragment,Fab)。非HVR区的部分氨基酸序列相对保守,称为骨架区(framework region,FR)。

每个抗体分子含有两个相同的抗原结合部位,分别位于“Y”型结构的两臂末端,即Fab段。该片段由完整的V区和CH1结构域共同构成,负责识别和结合抗原靶标,决定了抗体的特异性与亲和力。“Y”型结构的柄部为结晶片段(fragment crystallizable,Fc),由CH2和CH3结构域组成,负责与免疫效应分子或细胞相互作用,从而激活下游免疫应答。在CH1和CH2之间有一个铰链区,连接抗体的Fab段和Fc段,该区域赋予Fab段一定的灵活性与移动能力,使抗体能够适应不同距离的抗原表位,从而更有效地执行功能。

二、抗体检测原理

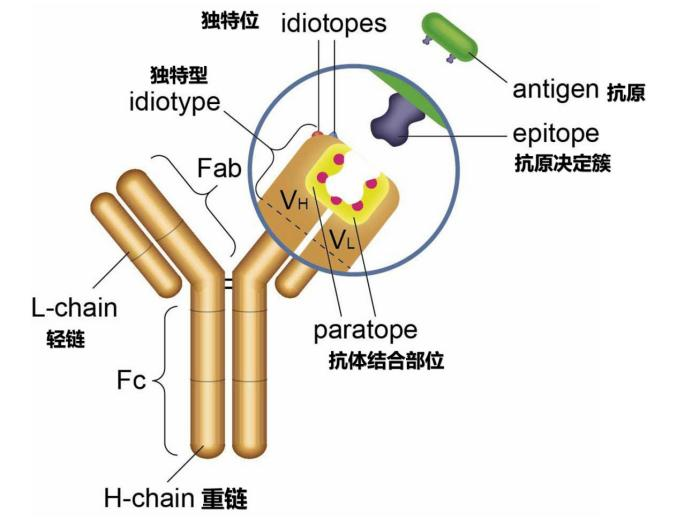

了解了抗体的结构后,其作用原理就更容易理解。抗体通过与抗原发生特异性结合来反映抗原的性质和含量。抗原表面存在抗原决定簇(表位),可被抗体特异性识别并结合。抗体与抗原决定簇之间的结合强度用“亲和力”来表示。抗体的可变区(V区)通过氢键、范德华力等弱非共价作用与抗原表位结合,相互作用越强,则亲和力越高,抗体的特异性也越强。在实际应用抗体之前,通常需要对其滴度、交叉反应性、特异性及亲和力等性能进行系统鉴定。

图2. 抗原抗体结合原理示意图

(1)抗体滴度

抗体滴度(亦称效价)的测定通常采用倍比稀释法:将含抗体的血清、细胞上清或腹水等样本进行稀释,分别加入定量的标记抗原(Ag),经孵育后分离结合的抗原-抗体复合物(Ag*Ab,即B)与未结合的标记抗原(即游离,F)。通过检测相应信号,当结合部分与游离部分之比(B/F)等于 1,即结合部分占总抗原量(T)的 50%(B/T = 50%)时,所对应样本稀释倍数的倒数即为该抗体的滴度。

(2)交叉反应

若某抗体仅与免疫原(iAg)的某一表位结合,称为无交叉反应抗体;若能与其他抗原(含一个或多个结构相同或相似表位)结合,则称为有交叉反应的抗体。这类可发生交叉反应的抗原称为交叉反应原(cross reacting antigen,cAg)。

交叉反应的程度常用交叉反应率(C%)表示,计算公式如下:

交叉反应率(C%)= ED₅₀(cAg) / ED₅₀(iAg) × 100%

其中,ED₅₀(cAg) 指交叉反应原达到50%结合时的浓度,ED₅₀(iAg) 指免疫原达到50%结合时的浓度。

(3)特异性

抗体的特异性是指抗体结合抗原时的专一程度。若某抗体仅识别抗原的某一个表位,并能够区分不同抗原之间一级结构、同分异构体或空间构象的差异,则称为高度特异性抗体。特异性的高低可通过交叉反应率(C%)判断:C% 值越小,表明抗体的特异性越高。

(4)亲和力

抗体的亲和力指一个单价抗体单位(如 Fab 段)与一个抗原表位相结合的速度、强度及稳定性。亲和力大小通常以亲和常数(KD)表示。最常用的计算方法是标准作图法:以 B/F 为纵坐标、B 为横坐标绘制曲线,所得直线斜率的负数即为 KD 值。

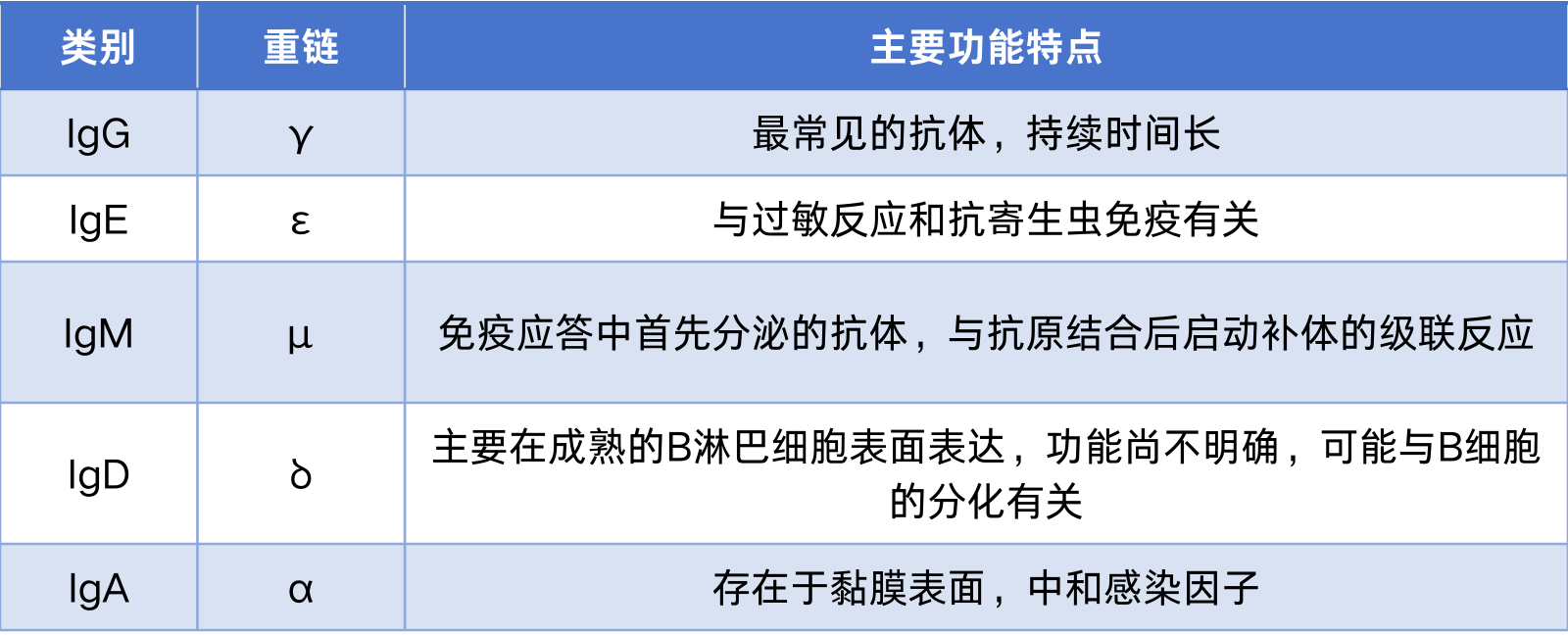

三、抗体分类

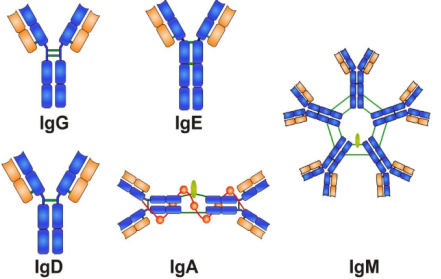

根据重链恒定区的结构差异,可将其分为IgM、IgG、IgA、IgE、IgD五类。其中IgG结构稳定,持续时间长,易于获得,是研究应用的首选抗体。

图3 IgM、IgG、IgA、IgE、IgD结构示意图

除了根据结构差异进行分类外,研究人员还常依据抗体的功能、靶标类型等对抗体进行进一步划分。

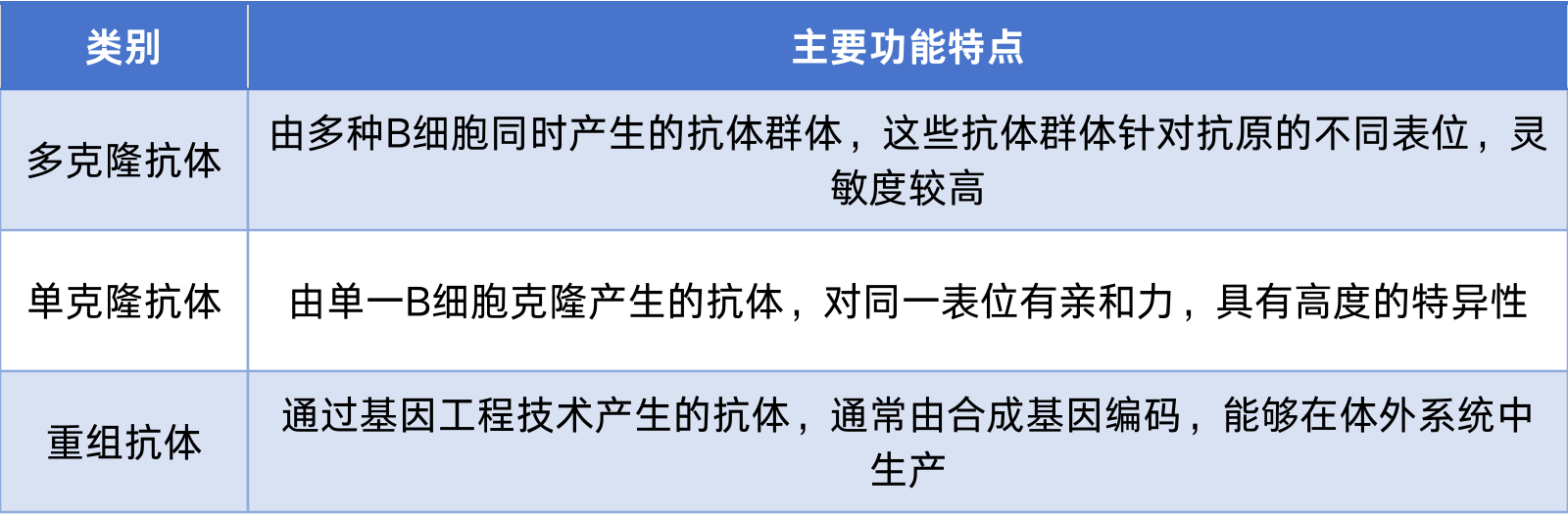

1、根据抗体功能差异,抗体可分为单克隆抗体、多克隆抗体和重组抗体。

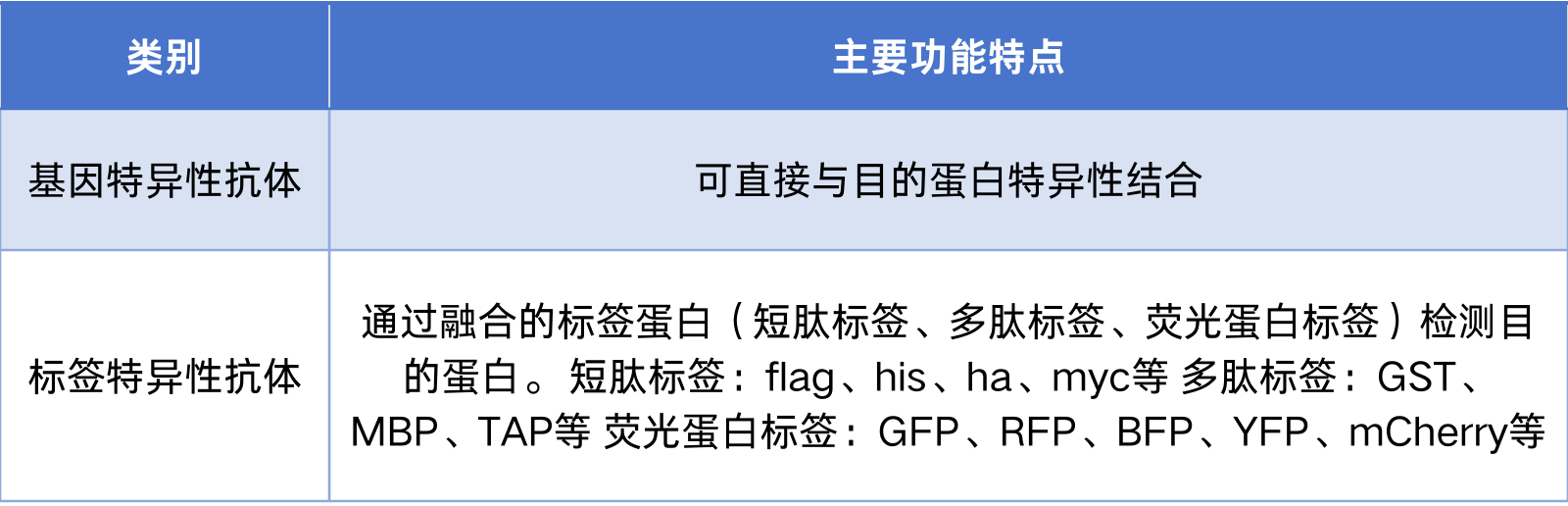

2、根据靶标类型分为目的基因特异性抗体和标签特异性抗体。

基因特异性抗体直接检测目的蛋白,操作方便,但仅可检测特定蛋白,不能通用,成本相对较高,无法区分内源性和外源性蛋白。标签特异性抗体通用性强,灵敏度高,可区分内源性和外源性蛋白,荧光蛋白标签还可实现目的蛋白的示踪,且成本相对较低。

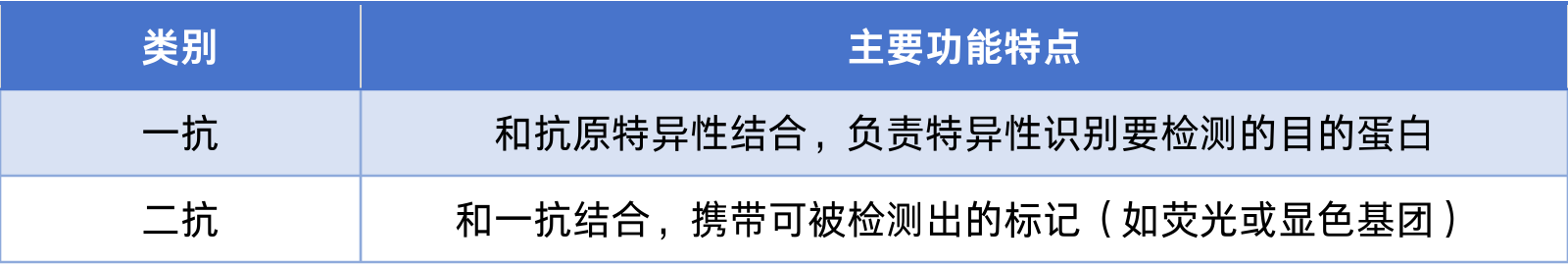

3、根据结合的目标分子可分为一抗和二抗。一抗直接与目标抗原结合;二抗则识别一抗的恒定区,常用于信号放大和检测。

在抗体制备过程中,常采用抗体标记技术,将易检测且高灵敏度的示踪物质(如酶、荧光染料等)共价连接到抗体上,通过标记物的信号放大作用,实现对反应体系中抗原性质与含量的定性和定量分析。

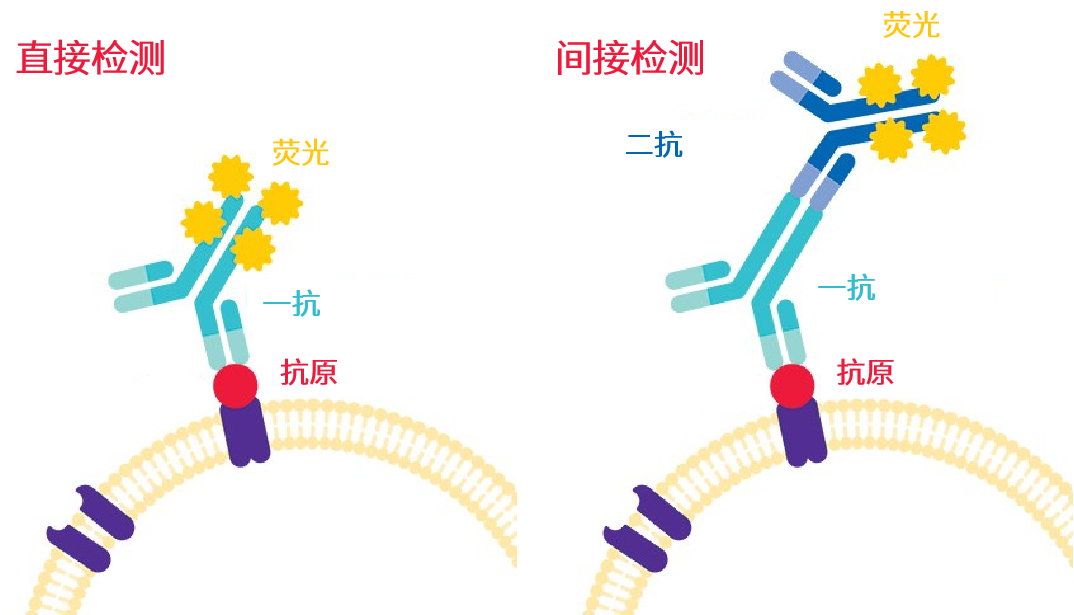

若抗原特异性结合的一抗自身携带标记物,则可采用直接检测法。但由于标记一抗制备成本较高,研究人员更常使用间接检测法:即先使用未标记的一抗与抗原结合,再利用带有标记的二抗与一抗结合,通过检测二抗上的标记信号间接反映抗原的表达情况。常见的酶标记物如辣根过氧化物酶(HRP),以及荧光染料如FITC、PE、APC和PerCP等,均广泛用于抗体标记。

一抗与二抗的物种匹配选择尤为关键,通常遵循“二抗看一抗,样本避一抗”的原则。即一抗的宿主物种应不同于样本物种,以避免内源性免疫球蛋白的干扰;而二抗则须针对一抗的物种来源进行选择,确保其能够特异性地识别并结合一抗。

图4 抗体作用原理示意图

四、抗体应用

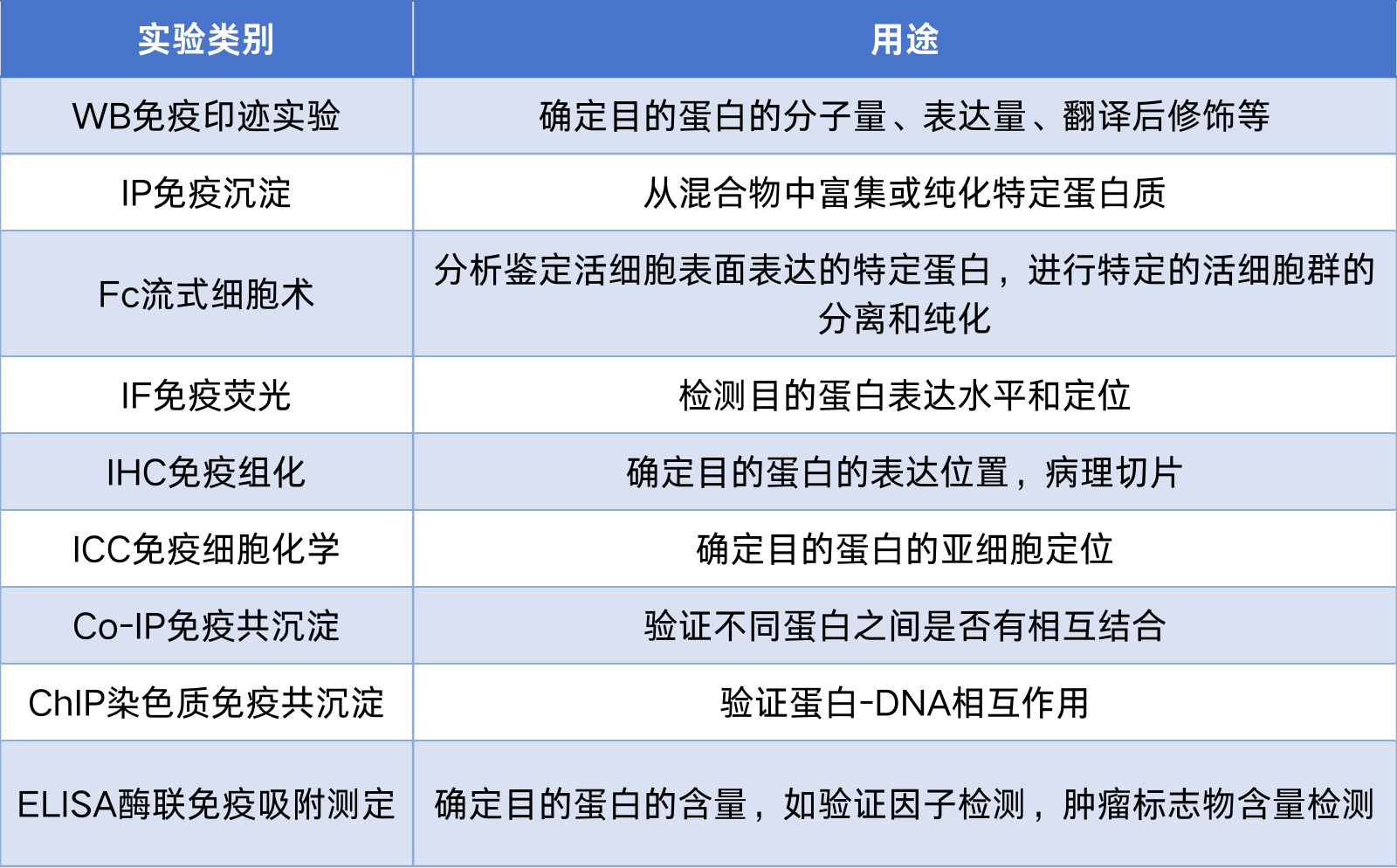

抗体是分子生物学研究中不可或缺的工具,广泛应用于对目标蛋白的检测、定性与定量分析。以下列举了几类常见的抗体应用场景:

表1 抗体应用

注:WB、IF、Co-IP、ChIP汉恒生物公众号均发表过实验指南,可点击对应实验名称前往查看。

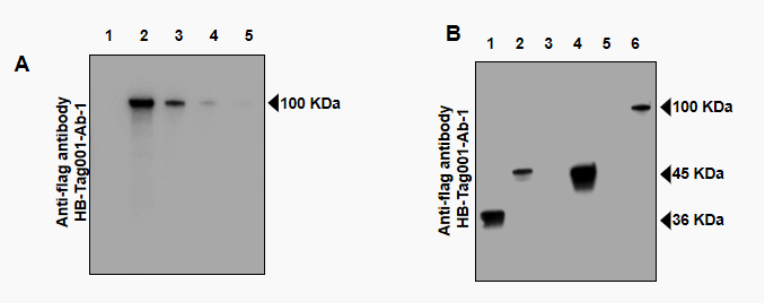

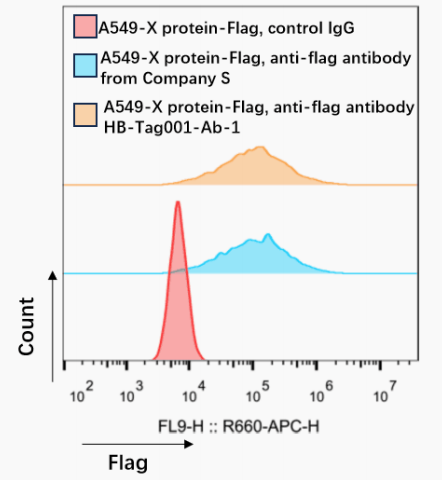

汉恒生物现已推出抗FLAG小鼠单克隆抗体(M2表位)和HRP偶联抗FLAG小鼠单克隆抗体(M2表位)两款抗体产品,抗体针对DDDDK标签(M2表位),结合FLAG标签序列,灵敏度高,特异性强,用于定位和表征FLAG标记蛋白,适用于WB和Fc实验。正在做WB或者Fc实验的小伙伴可以申请试用装哦~

图5. WB实验结果图

图6. Fc实验结果图

五、抗体选择的关键考虑因素

不同实验类型对抗体的性能要求各不相同。例如,Western Blot(WB)通常需要高特异性的抗体以最大限度减少交叉反应;免疫组化(IHC)和免疫荧光(IF)则要求抗体能够识别处于天然构象的抗原;而对于固定和透化处理后的样本,需选用经验证适用于此类处理的抗体。因此,在选择抗体时,除明确其推荐应用范围外,还需综合考虑以下因素:

1、宿主物种的匹配性:

所选抗体的宿主物种应与实验样本的物种不同,以避免二抗与样本内源免疫球蛋白发生交叉反应,从而影响结果特异性。

2、单克隆与多克隆抗体的选择:

单克隆抗体:特异性高、批间一致性好,适用于定量实验(如ELISA、流式细胞术);

多克隆抗体:通常亲和力较高、灵敏度好,更适合检测低丰度蛋白或结构修饰性抗原。

以上就是本期的全部内容,从抗体的定义和结构出发,详细介绍了抗体的功能、分类和应用,下期将详细介绍抗体在流式细胞术中的应用,感兴趣的同学可以关注一下哦~

查看更多

查看更多

查看更多

联系我们

返回顶部